この記事を読むことで、持続可能な社会への切り替えをどのように実現するかが明確になります。筆者は循環経済の研究経験を持ち、この分野の複雑な概念を解説します。

目を通していただければ、このトレンドをあなた自身の生活やビジネスに応用できるようになるでしょう。

■本記事で得られる内容

- サーキュラーエコノミーの基礎

- ネイチャーポジティブの実践とその効果についての理解

- ネイチャーポジティブとサーキュラーエコノミーの関連性と相互影響

私の実践的な研究と専門知識に基づいた信頼性の高い情報を通じて、循環経済への理解を深めていただけます。持続可能な未来への一歩を踏み出すための知識とインスピレーションを得て、ご自身で持続可能な行動選択ができるようになることを目指しましょう。

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブの基本概念

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブは、持続可能な社会を実現する重要な概念です。それぞれが独立した概念でありながら、相互に深く関連し、相乗効果を生み出す可能性を秘めています。これからそれぞれの意味と関連性について解説します。

サーキュラーエコノミー(循環経済)とは

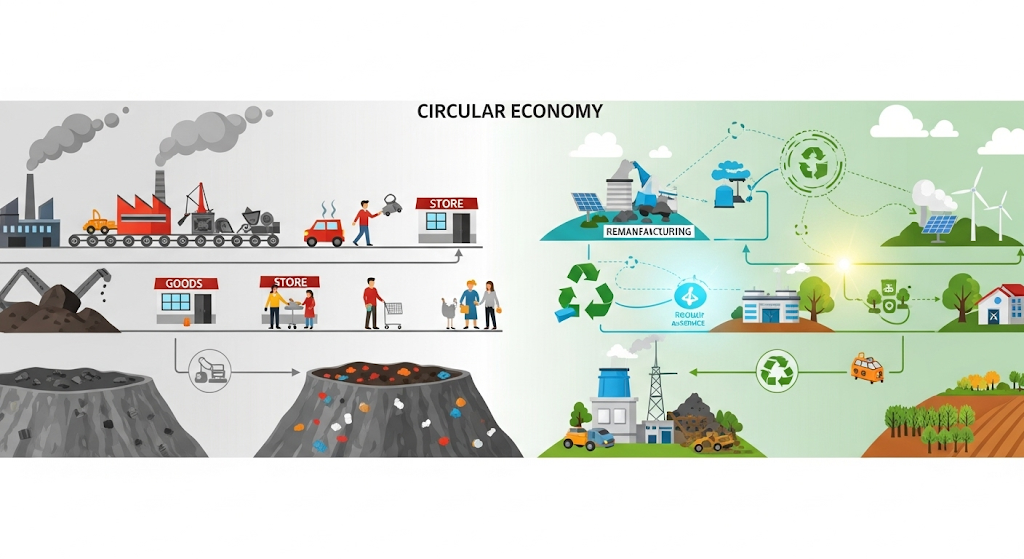

サーキュラーエコノミーは、これまでの直線型経済(資源を採掘し、製品を製造し、使用後に廃棄する)とは異なり、資源を循環させ続けることを目指す経済システムです。具体的には、以下の原則に基づきます。

- 廃棄物の削減:製品設計段階から廃棄物が出ないように工夫し、発生した場合も資源として再利用することを前提とする

- 資源の循環:製品や部品、素材を可能な限り長く使用し、再利用、修理、再生、リサイクルなどを通じて資源を循環させる

- 自然システムの再生:自然資本を保護し、生態系を回復させることを重視する

サーキュラーエコノミーは、資源の枯渇や環境汚染といった課題の解決に貢献するだけでなく、新たなビジネスチャンスの創出や経済成長にもつながると期待されています。

ネイチャーポジティブの定義と重要性

ネイチャーポジティブは、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを目指す取り組みです。単に環境への悪影響を減らすだけでなく、積極的に自然を再生し、生態系を豊かにします。具体的には、以下のような取り組みが含まれます。

- 生態系の保護・回復:森林再生、湿地保全、海洋保護区の設定など、生態系の保全と回復に努める

- 持続可能な資源管理:森林、水、土壌などの自然資源を持続可能な方法で管理し、生物多様性の損失を防ぐ

- ビジネスにおける自然への配慮:企業活動において自然への影響を評価し、生物多様性の保全につながる取り組みを推し進める

ネイチャーポジティブは、気候変動対策と並び、地球規模の課題解決に不可欠な要素として注目されています。

資源の効率的な利用と自然環境の保全

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブは、資源の効率的な利用と自然環境の保全という共通の目標があります。両者は相互に補完し合い、相乗効果を生み出すことが可能です。

- 資源循環による自然への負荷軽減:サーキュラーエコノミーにおける資源の循環は、新たな資源採掘の必要性を減らし、自然環境への負荷を軽減する

- 自然からの恩恵を活用した循環:自然の生態系からヒントを得た製品設計やビジネスモデル(バイオミミクリー)は、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する

- 自然再生を通じた経済活動:生態系回復活動は、地域経済の活性化や雇用創出につながる

以下に、サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブの関係性をまとめた表を示します。

| 観点 | サーキュラーエコノミー | ネイチャーポジティブ | 関連性 |

| 目的 | 資源の循環と廃棄物の削減 | 生物多様性の保全と回復 | 資源の効率的な利用と自然環境の保全 |

| アプローチ | 製品設計、リサイクル、再利用、再生など | 生態系保護、持続可能な資源管理、ビジネスにおける自然への配慮 | 資源循環による自然への負荷軽減、自然からの恩恵を活用した循環、自然再生を通じた経済活動 |

| 具体例 | リサイクル素材の利用、製品の長寿命化、シェアリングサービス | 森林再生、海洋保護区の設定、持続可能な農業 | リサイクル素材の利用による森林伐採の抑制、植物由来素材の利用、森林再生プロジェクト |

これらの概念を理解し、実践することで、私たちは持続可能な未来を築くことができるでしょう。

両概念の相互作用と環境影響最小化戦略

サーキュラーエコノミー(循環経済)とネイチャーポジティブは、持続可能な社会を実現するための重要な概念であり、相互に深く関連しています。ここでは、両者の相互作用を詳しく解説し、環境への影響を最小限に抑えるための戦略について考えます。

直線型経済から循環型経済へ

サーキュラーエコノミーは、資源を使い捨てにする直線型経済から脱却し、資源を循環させ続ける経済が目標です。一方、ネイチャーポジティブは、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることが目標です。これらの概念は、資源の効率的な利用と自然環境の保全という共通の目標を持ち、相互に補完し合い、より大きな効果が期待できます。

具体例

- 資源循環による自然への負荷軽減:サーキュラーエコノミーにおけるリサイクルや再利用は、新たな資源採掘の必要性を減らし、森林伐採や鉱山開発などによる自然破壊を抑制する。これは、ネイチャーポジティブの目標達成に直接寄与する

- 自然からの恩恵を活用した循環:自然界の仕組みにヒントを得た製品設計やビジネスモデル(バイオミミクリー)は、サーキュラーエコノミーの実現を促進する。例えば、植物由来の素材を利用した製品開発は、化石資源への依存を減らし、生物多様性の保全にもつながる

- 自然再生を通じた経済活動:森林再生や湿地保全などのネイチャーポジティブな活動は、地域経済の活性化や雇用創出につながる可能性がある。これは、サーキュラーエコノミーの経済的な側面を強化する

- 生物多様性を考慮した資源利用:サーキュラーエコノミーにおいて、資源の由来と循環だけではない。どのように採取されたのかを考慮することは、ネイチャーポジティブの観点から重要

環境への影響を最小限に抑える戦略

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブの相互作用を踏まえ、環境への影響を最小限に抑えるための戦略を以下に示します。

- 製品設計段階からの環境配慮: 製品のライフサイクル全体を通して環境への影響を考慮した設計(エコデザイン)を推進する。リサイクルしやすい素材の選定、製品の長寿命化、修理の容易性などを考慮することが重要

- 資源の有効活用: リサイクル、再利用、修理、再生などの取り組みを積極的に推進し、資源の循環利用を図る。廃棄物の発生抑制と資源の有効活用を両立することで、環境負荷を低減する

- 再生可能資源の活用: 化石資源への依存を減らし、持続可能な方法で管理された再生可能資源の利用を拡大する。森林認証を受けた木材の使用や、バイオマス素材の活用などが挙げられる

- 自然資本の保全と回復: 生態系の保全と回復に積極的に取り組む。森林再生、湿地保全、海洋保護区の設定などを推進し、生物多様性の損失を食い止める

- サプライチェーン全体での連携: 企業は、サプライチェーン全体を通して環境への影響を評価し、取引先と連携して持続可能な取り組みを推進することが重要

- 消費者の意識向上: 消費者に対して、環境に配慮した製品の選択やライフスタイルの変革を促す啓発活動を行う。リユース、リサイクルへの参加を促進し、持続可能な消費行動を普及させる

- 政策と規制の整備: 政府は、サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブを推進するための政策や規制を整備し、企業の取り組みを支援することが重要

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブ:事例研究

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブは、持続可能な社会を実現するための重要な概念であり、世界中で様々な取り組みが進んでいます。ここでは、国内外の成功事例と、企業やコミュニティにおける具体的な取り組みを、事例研究として詳しく見ていきましょう。

国内外の成功事例

サーキュラーエコノミーの事例

- オランダの取り組み: オランダ政府は、2050年までに完全なサーキュラーエコノミーを実現することを目標に掲げている。建設、プラスチック、バイオマス、製造業、消費財の5つの優先分野を設定し、企業や研究機関と連携しながら様々なプロジェクトを推進している。特に注目すべきは、製品の設計段階からリサイクルや再利用を考慮する「デザイン・フォー・リサイクル」の推進や、廃棄物を資源として活用するインフラ整備などがある

- テラの「ループ(Loop)」: 使い捨て容器の代わりに、耐久性のある容器を使用し、回収・洗浄して再利用するサービス。洗剤や食品、飲料などの分野で展開されており、消費者は使い終わった容器を返却するだけで、繰り返し利用できる。廃棄物削減に大きく貢献するだけでなく、新たな消費体験を提供している

- 日本の事例:株式会社JEPLANの「BRING」: 衣料品の回収・リサイクルに取り組むプロジェクト。不要になった衣料品を回収し、素材ごとに分解・再生することで、新たな衣料品の原料として再利用している。これにより、廃棄される衣料品の削減と、石油由来の原料への依存低減につながる

ネイチャーポジティブの事例

- コスタリカの取り組み: コスタリカは、森林再生に積極的に取り組んでいる国として知られている。政府の積極的な政策と国民の協力により、森林面積を大幅に回復させることに成功した。森林面積を大幅に回復したことより、生物多様性の保全だけでなく、水資源の確保や気候変動緩和にもつなげている

- ブータンの取り組み: ブータンは、国民総幸福量(GNH)を重視する国として知られており、環境保全を重要な政策の一つとしている。国土の大部分を森林で覆われた状態を維持し、生物多様性の保全に努めている。また、持続可能な観光業の推進など、経済活動と環境保全の両立を目指している

- 企業の事例:ネスレの「ネスレリジェネラティブ農業」: ネスレは、農業を通じて自然環境を再生する「リジェネラティブ農業」を推進している。土壌の健康を改善し、生物多様性を高めて、持続可能な農業を実現し、気候変動対策にも寄与している

企業やコミュニティでの具体的な取り組み

企業における取り組み

- 製品設計におけるサーキュラーデザインの導入: 製品の設計段階から、リサイクル性、再利用性、耐久性を考慮して、廃棄物の削減と資源の有効活用を図る。モジュール設計や分解しやすい構造の採用などが例として挙げられる

- リサイクルシステムの構築: 製品の回収・リサイクルシステムを構築し、資源の循環を促進する。使用済み製品の回収拠点の設置や、リサイクル技術の開発などが含まれる

- 再生可能エネルギーの利用: 事業活動で使用するエネルギーを再生可能エネルギーに切り替えることで、化石燃料への依存を減らし、気候変動対策に貢献。

- サプライチェーンにおけるサステナビリティの追求: 原材料の調達から製造、物流、販売までのサプライチェーン全体で、環境負荷の低減と生物多様性の保全に取り組む

- 自然を活かしたビジネスモデルの構築: 生態系サービスを活用したビジネスモデルを構築して、自然環境の保全と経済活動の両立を目指す。例えば、エコツーリズムや自然由来の素材を活用した製品開発などが挙げられる

コミュニティにおける取り組み

- リサイクル活動の推進: 地域住民が主体となって、リサイクル活動を推進する。分別収集の徹底や、リサイクルイベントの開催などが含まれる

- コンポストの普及: 家庭から出る生ごみを堆肥化するコンポストを普及させることで、廃棄物の削減と土壌改良に貢献する

- 地産地消の推進: 地域で生産されたものを地域で消費する地産地消を推し進め、輸送に伴う環境負荷を減らし、地域経済の活性化に貢献する

- 自然観察会の開催: 地域住民が自然に触れ合う機会を増やすことで、自然環境への関心を高め、保全意識の向上を図る

- 地域の自然環境保全活動への参加: 地域の清掃活動や植林活動などに参加することで、自然環境の保全に努める

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブの統合的な取り組み

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブは、別々に取り組むのではなく、統合的に取り組むことで、より大きな効果を発揮します。以下のような取り組みが考えられます。

- バイオミミクリーを活用した製品開発: 生物の構造や機能を模倣するバイオミミクリーを活用することで、環境負荷の少ない製品を開発する。例えば、植物由来の素材を使用した生分解性プラスチックの開発など

- 自然再生型農業の推進: 土壌の健康を改善し、生物多様性を高める自然再生型農業を推進して、食料生産と環境保全の両立を目指す

- 都市部におけるグリーンインフラの整備: 都市部に公園や緑地、屋上緑化などを整備して、ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の保全に努める

実践方法:個人とビジネスの戦略

前述の通り、サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブは、持続可能な社会を実現するための重要な概念です。ここでは、個人レベルでサーキュラーエコノミーを支援する方法と、ビジネスにおいてネイチャーポジティブを取り入れる戦略について、より具体的に掘り下げて解説しましょう。

個人としてサーキュラーエコノミーを支援する方法

個人レベルでサーキュラーエコノミーを進める方法は数多くあります。日々の生活の中で意識的に行動の変革が資源の循環に役立ちます。以下に具体的な方法をいくつか紹介しましょう。

- Reduce(リデュース): そもそもゴミを出さないように心がけることが最も重要

- 使い捨て製品の使用を控え、繰り返し使えるマイボトル、マイバッグなどを持参する

- 過剰包装の商品を避け、必要な分だけ購入する

- 食品ロスを減らすために、レシピサイトなどを活用し食材を使い切る工夫をする

- Reuse(リユース): まだ使えるものを捨てずに、繰り返し使うことを意識する

- 不要になった服や家具などをフリマアプリやリサイクルショップで売買する

- 物を修理して長く使い、使い捨てにしない

- シェアリングサービスを利用する(カーシェア、洋服レンタルなど)

- Recycle(リサイクル): リサイクル可能な資源を分別し、適切に処理する

- 自治体の分別ルールに従い、正しく分別を行う

- リサイクル素材で作られた製品を選ぶ

- Repair(リペア): 壊れたものを修理して使い続ける

- 家電製品や衣類などを修理に出す

- 自分で修理するスキルを身につける(DIYなど)

- Refuse(リフューズ): 不要なものを受け取らない

- レジ袋や過剰な包装を断る

- 不要なダイレクトメールの配信停止手続きを行う

- Rethink(リシンク): 消費行動を見直し、本当に必要なものだけを購入する

- 衝動買いを避け、必要なものを吟味して購入する

- 環境に配慮した製品を選ぶ(エコラベル認証製品など)

- 食生活の見直し: 食生活は資源消費に大きく影響する

- 地産地消を心がけ、輸送に伴うエネルギー消費を抑える

- 旬の食材を選び、環境負荷の少ない食生活を送る

- プラントベースフード(植物性食品)を取り入れることで、畜産に伴う環境負荷を軽減する

- 情報発信: サーキュラーエコノミーの重要性を周りの人に伝え、意識を高める

- SNSなどで情報を共有する

- 関連イベントやワークショップに参加する

これらの行動を日常生活に取り入れることで、個人レベルでもサーキュラーエコノミーの実現に大きく寄与できます。

ビジネスでネイチャーポジティブを取り入れる戦略

企業がネイチャーポジティブに取り組むことは、環境への責任を果たすだけでなく、長期的な企業価値の向上にもつながります。以下は、ビジネスでネイチャーポジティブを取り入れるための戦略です。

- バリューチェーン全体での影響評価: 自社の事業活動が生物多様性に与える影響を、原材料調達から製造、販売、廃棄までのバリューチェーン全体で評価します。

- サプライヤーを含む事業活動が、森林破壊、水質汚染、土壌劣化などに与える影響を把握する

- 影響評価に基づき、優先的に取り組むべき課題を特定する

- 目標設定とKPIの設定: ネイチャーポジティブに向けた明確な目標を設定し、進捗を測定するためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。

- 例:「2030年までに森林破壊ゼロを達成」「サプライチェーンにおける生物多様性への影響を〇〇%削減」

- KPIの例:森林保護面積、再生された生態系の面積、生物多様性に関連する認証取得数など

- 事業活動における自然への配慮: 事業活動において、生物多様性への影響を最小限に抑えるための具体的な対策を講じます。

- 持続可能な方法で管理された原材料を使用する(FSC認証木材など)

- 生態系に配慮した土地利用を行う。

- 事業所周辺の生態系保全活動を支援する

- サプライチェーンとの連携: サプライヤーに対しても生物多様性保全への取り組みを求め、サプライチェーン全体でネイチャーポジティブを推進します。

- サプライヤー向けの行動規範を策定し、生物多様性に関する基準を遵守させる

- サプライヤーとの協働により、持続可能な調達方法を確立する

- 技術革新の活用: 生物多様性保全に貢献する技術革新を積極的に活用する

- ドローンやAIを活用した生態系モニタリング

- バイオミミクリー(生物模倣)を活用した製品開発

- 情報開示とコミュニケーション: ネイチャーポジティブに関する取り組み状況を透明性を持って開示し、ステークホルダーとのコミュニケーションを積極的に行う

- サステナビリティレポートなどで情報開示を行う

- ウェブサイトやSNSなどで取り組みを発信する

- パートナーシップの構築: NGO・研究機関・地域社会などと連携し生物多様性保全活動を推進する

- 専門的な知識やノウハウを持つ外部機関と連携してより効果的な取り組みが可能になる

- 投資家へのアプローチ: ネイチャーポジティブへの取り組みは、ESG投資(環境・社会・ガバナンス投資)の観点からも重要であり、投資家へのアピール材料となる

- 投資家向けの説明会などで取り組みを積極的に発信する。

これらの戦略を実行することで、企業はネイチャーポジティブを事業の中核に据え、持続可能な社会の実現につながります。

未来への展望と発展に向けたステップ

サーキュラーエコノミー(循環経済)とネイチャーポジティブは、相互に連携することで、持続可能な未来を築くための強力なツールです。ここでは、それぞれの概念が描く未来への展望と、持続可能な発展に向けた具体的なステップについて解説します。

未来への展望

サーキュラーエコノミーが描く未来

サーキュラーエコノミーが実現した未来では、以下のような社会が実現すると考えられます。

- 廃棄物ゼロ: 製品は設計段階からリサイクルや再利用が考慮され、廃棄物そのものが存在しない社会

- 資源の有効活用: 資源は最大限に活用され、無駄なく循環する社会。資源の枯渇リスクが大幅に低減する

- 環境負荷の低減: 生産・消費活動に伴う環境負荷が大幅に低減され、大気汚染、水質汚染、土壌汚染などの環境問題が改善される

- 新たな経済機会の創出: リサイクル、修理、再利用などの分野で新たな雇用やビジネスチャンスが生まれ、経済成長に貢献する

- レジリエントな経済: ショックや危機に対して適応し、回復する能力を持つ強固な経済システムが構築できる

ネイチャーポジティブが描く未来

ネイチャーポジティブが実現した未来では、以下のような社会が実現すると考えられます。

- 生物多様性の回復: 生態系が回復し、生物多様性が豊かになる。自然が本来持つ機能が十分に発揮され、生態系サービスが向上する

- 自然と共生する社会: 人間活動が自然環境に配慮して自然と共生する社会が実現する

- 気候変動への適応力強化: 健康な生態系は気候変動の影響を緩和する役割を果たし、社会の予期せぬ変動への適応力を強化する

- 人々の健康と幸福の向上: 自然との触れ合いを通じて、人々の心身の健康や幸福が向上する

- 持続可能な経済活動: 自然資本を持続可能な形で活用する経済活動が主流となり長期的な経済成長と環境保全の両立が実現する

両者が連携することで描く未来

サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブが連携することで、上記のような個別の未来像が統合され、より包括的で持続可能な未来が実現します。例えば、以下のような連携が考えられます。

- バイオミミクリー: 自然の仕組みを模倣した技術やデザインは、資源効率の高い製品開発や廃棄物の削減につながる。サーキュラーエコノミーを推進すると同時に、ネイチャーポジティブな影響をもたらす

- 自然を基盤とした解決策(NbS): 生態系の機能を活用した防災・減災、水資源管理、気候変動対策などは、ネイチャーポジティブにつながります。同時に、資源の有効活用や廃棄物の削減といったサーキュラーエコノミーの要素も包含します。

持続可能な発展に向けた未来のステップ

持続可能な発展に向けて、以下のような具体的なステップを踏み出すことが重要です。

- 共通の目標設定と指標開発: サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブの両方を考慮した、明確な目標を設定し、進捗を測定するための共通の指標を開発する

- 政策と規制の整備: サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブを推進するための法規制や政策を整備する。例えば、リサイクルを促進する法規制、自然保護地域の設定、環境税の導入などが考えられる。

- 技術革新の推進: リサイクル技術、再生可能エネルギー技術、生態系回復技術など、持続可能性に貢献する技術革新を推し進める

- ビジネスモデルの変革: 企業は、従来の直線型ビジネスモデルから脱却し、循環型ビジネスモデルやネイチャーポジティブなビジネスモデルへと変革していく必要がある

- 資金調達メカニズムの多様化: グリーンボンド、インパクト投資、自然資本投資など、持続可能性に貢献する事業への資金供給を拡大するための多様な資金調達メカニズムを開発する

- 教育と啓発: 学校教育や社会教育を通じて、サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブの重要性に関する理解を深める

- 国際協力の推進: 地球規模の課題であるため、国際的な連携を強化し、情報共有や技術移転などを進める

- 市民社会の参加: 市民一人ひとりが持続可能なライフスタイルを実践し、企業や政府の取り組みを支持して社会全体の変革を後押しする

まとめ|資源を循環させ続ける

サーキュラーエコノミーは、資源を「採る→作る→使う→捨てる」という一方通行のリニア型経済から、「資源を循環させ続ける」ことを目指す経済システムです。従来の3R(リデュース、リユース、リサイクル)に加え、以下のような要素も重要視されています。

- リフューズ(Refuse): 不要なものを断り、そもそも廃棄物を発生させない

- リペア(Repair): 製品を修理して長く使う

- リファービッシュ(Refurbish): 中古品を改修して再販する

- リパーパス(Repurpose): 製品を別の用途に転用する

サーキュラーエコノミーは、資源の有効活用だけでなく、以下のような効果も期待されています。

- 資源価格の高騰リスクの軽減: 輸入に頼る資源への依存度を下げ、価格変動の影響を受けにくい経済構造を構築する

- 廃棄物処理費用の削減: 廃棄物量が減ることで、処理にかかるコストを削減する

- 新たなビジネスチャンスの創出: リサイクル事業、修理サービス、シェアリングサービスなど、新たな雇用とビジネス機会を創出する

ネイチャーポジティブは、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを目指す取り組みです。単に環境への悪影響を減らすだけでなく、積極的に自然を再生し、生態系を豊かにしていくことを意味します。具体的には、以下のような取り組みが含まれます。

- 生態系の保全・回復: 森林再生、湿地保全、海洋保護区の設定など、生態系の保全と回復に努めます。

- 持続可能な資源管理: 森林、水、土壌などの自然資源を持続可能な方法で管理し、生物多様性の損失を防ぎます。

- ビジネスにおける自然への配慮: 企業活動において自然への影響を評価し、生物多様性の保全に貢献する取り組みを推進します。

ネイチャーポジティブは、以下のような点で重要です。

- 生態系サービスの維持: 生態系は、食料供給、水資源、気候安定、大気浄化など、人間社会に不可欠なサービスを提供しています。

- 気候変動への対応: 健康な生態系は、二酸化炭素の吸収源として気候変動の緩和に貢献します。

- 人間の健康と幸福: 自然との触れ合いは、心身の健康や幸福に良い影響を与えます。

両概念の連携は、以下のような形で具体的に現れます。

- バイオミミクリー: 自然界の生物の構造や機能を模倣した技術開発は、資源効率の高い製品開発につながり、サーキュラーエコノミーを推進します。同時に、自然の知恵を活用することで、環境負荷の少ない持続可能な社会の実現に貢献します。例えば、植物の繊維構造を模倣した高強度素材の開発などが挙げられます。

- 自然を基盤とした解決策(NbS): 生態系の機能を活用して社会課題を解決するNbSは、生物多様性の保全と同時に、気候変動緩和や防災などの効果ももたらします。例えば、マングローブ林の保全は、海岸の浸食を防ぎ、生物の生息地を保全するだけでなく、二酸化炭素の吸収にも貢献します。

持続可能な発展に向けて、以下のような具体的なステップを踏み出すことが重要です。

- 政策レベル:

- サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブを推進する長期的な国家戦略の策定。

- 関連法規制の整備(例:リサイクル促進法、プラスチック資源循環法)。

- 企業へのインセンティブ付与(例:環境税制優遇、補助金)。

- 国際的な連携と情報共有の推進。

- 企業レベル:

- 製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷の評価(LCA)。

- デザイン・フォー・リサイクルに基づいた製品設計。

- リサイクル素材や再生可能資源の積極的な活用。

- サプライチェーン全体での環境配慮。

- 情報開示と透明性の確保。

- 個人レベル:

- マイボトルの使用、レジ袋の辞退など、日常生活での3Rの実践。

- 環境に配慮した製品の選択(例:エコラベル認証製品)。

- 地産地消や旬の食材の活用。

- 環境問題への関心を持ち、情報収集や啓発活動に参加。

これらの取り組みを、政府、企業、市民社会がそれぞれの立場で推し進めてサーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブを実現する持続可能な社会が近づきます。

よくある質問(FAQ)

Q: サーキュラーエコノミーとは何ですか?

A: サーキュラーエコノミーとは、資源を使い捨てにする直線型経済から脱却し、資源を循環させ続ける経済システムです。廃棄物の削減、資源の循環、自然システムの再生を重視します。

Q: ネイチャーポジティブとは何ですか?

A: ネイチャーポジティブは、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを目指す取り組みです。単に環境への悪影響を減らすだけでなく、積極的に自然を再生し、生態系を豊かにします。

Q: 個人でできる取り組みはありますか?

A: はい、多数あります。3R(リデュース、リユース、リサイクル)の実践、エコラベル認証製品の選択、地産地消の推進、マイボトルやマイバッグの使用などが効果的です。

コメント